Ein Gespräch über Neurodiversität und Achtsamkeit

"Wir sind alle anders – und das ist auch gut so."

Neurodiversität ist zum Modewort geworden. Doch hinter dem Begriff steckt weit mehr als ein Trend: Es geht um eine grundlegend andere Art, über menschliche Vielfalt zu denken. Statt Abweichungen als Störungen zu betrachten, rückt das Konzept Stärken und Schwächen gleichermaßen in den Blick. Für Menschen, die sich lange als "anders" oder "falsch" empfunden haben, kann diese Perspektive befreiend sein.

Doch wie lässt sich diese Haltung in den Alltag integrieren? Und welche Rolle kann Achtsamkeit dabei spielen? Ein Gespräch mit Dr. Kerstin Brusdeylins über Vorurteile, versteckte Potentiale und die Kunst, sich selbst mit mehr Wohlwollen zu begegnen.

Über Kerstin

Dr. Kerstin Brusdeylins ist Diplom-Psychologin, u.a. MBSR-, MBCT- und MSC-Lehrerin und Mutter von drei Kindern. Sie unterrichtet außerdem das MYmind-Programm: Ein Achtsamkeitstraining für Kinder/Jugendliche mit ADHS oder Autismus-Spektrum-Störung und deren Eltern.

Kerstin, wenn du vor Menschen stehst, die noch nie von Neurodiversität gehört haben – wie erklärst du ihnen diesen Begriff?

Ich schaue gerne zuerst auf den Ursprung des Begriffs. In den 1990er-Jahren entstand eine Bewegung von Erwachsenen im Autismus-Spektrum, die sagten: "Ich bin gar nicht immer so unglücklich und unzufrieden, da ist nur etwas anders." In diesem Kontext entstand der Ausdruck "Neurodiversität".

Im Prinzip sagt das Wort erstmal nur aus: Wir sind alle unterschiedlich. Unsere Gehirne funktionieren einerseits ähnlich, andererseits läuft bei manchen Menschen manches ein bisschen anders. Es gibt dann Gruppen, in denen man Gemeinsamkeiten vom Anderssein erkennt: diese Menschen sind neurodivergent.

Was ist Neurodivergenz?

Neurodivergenz beschreibt, dass bestimmte Gehirnfunktionen eines Menschen so deutlich anders arbeiten, dass es innerhalb der Gesellschaft nicht mehr als "normal" oder "typisch" betrachtet wird.

Unter Neurodivergenz fallen zum Beispiel:

Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung (ADHS)

Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche)

Dyskalkulie (Rechenschwäche)

Synästhesie (Verknüpfung verschiedener Sinneswahrnehmungen)

Tourette-Syndrom & Tics

Hochbegabung

Hochsensibilität (Reizoffenheit)

Unterschiede bei neurodivergenten Menschen betreffen zum Beispiel die sensorische Wahrnehmung, Empathie, selbststimulierendes Verhalten ("stimming"), Emotionsregulation, visuelle Vorstellungskraft, Zeitwahrnehmung und Kommunikation.

Man geht im Moment davon aus, dass 15-20% der Menschen neurodivergent sind.

Was ist Neurodiversität dann nicht?

Es ist kein Störungsmodell. Es verdeutlicht, dass wir alle unterschiedlich sind, mit Stärken und Schwächen, Vor- und Nachteilen. Bei klassischen Störungsmodellen braucht man immer einen Leidensdruck für eine Diagnose. Bei Neurodivergenz weiß man: Bei mir ist etwas anders, das hat Vorteile, und ich kann meinen Lebensstil so anpassen, dass ich mit den Nachteilen umgehen kann.

Trotzdem bringt Neurodivergenz ja Herausforderungen mit sich, oder?

Absolut. Menschen brauchen Beziehung und ein Miteinander. Wenn ein Schüler zum Beispiel merkt, er ist nicht so schnell im Vokabellernen oder vergisst immer den Turnbeutel, entstehen durch seine neuronalen Besonderheiten Verhaltensweisen, mit denen er im sozialen Kontext aneckt.

Sobald der Schüler merkt "das ist anstrengend, das läuft nicht rund" – weil er immer wieder die Rückmeldung bekommt "du kannst das nicht so gut" – verinnerlicht er diese Selbstsicht und entwickelt das Gefühl, anders oder falsch zu sein. Dadurch können dann tatsächlich psychische Störungen entstehen, zum Beispiel Depressionen, Angststörungen oder Zwangsstörungen.

Sobald er aber weiß "Bei mir ist etwas anders, das ist aber nicht schlimm, weil es Vor- und Nachteile hat", können Eltern und Lehrkräfte schauen: Was hat es denn mit den Vokabeln und dem Turnbeutel eigentlich auf sich?

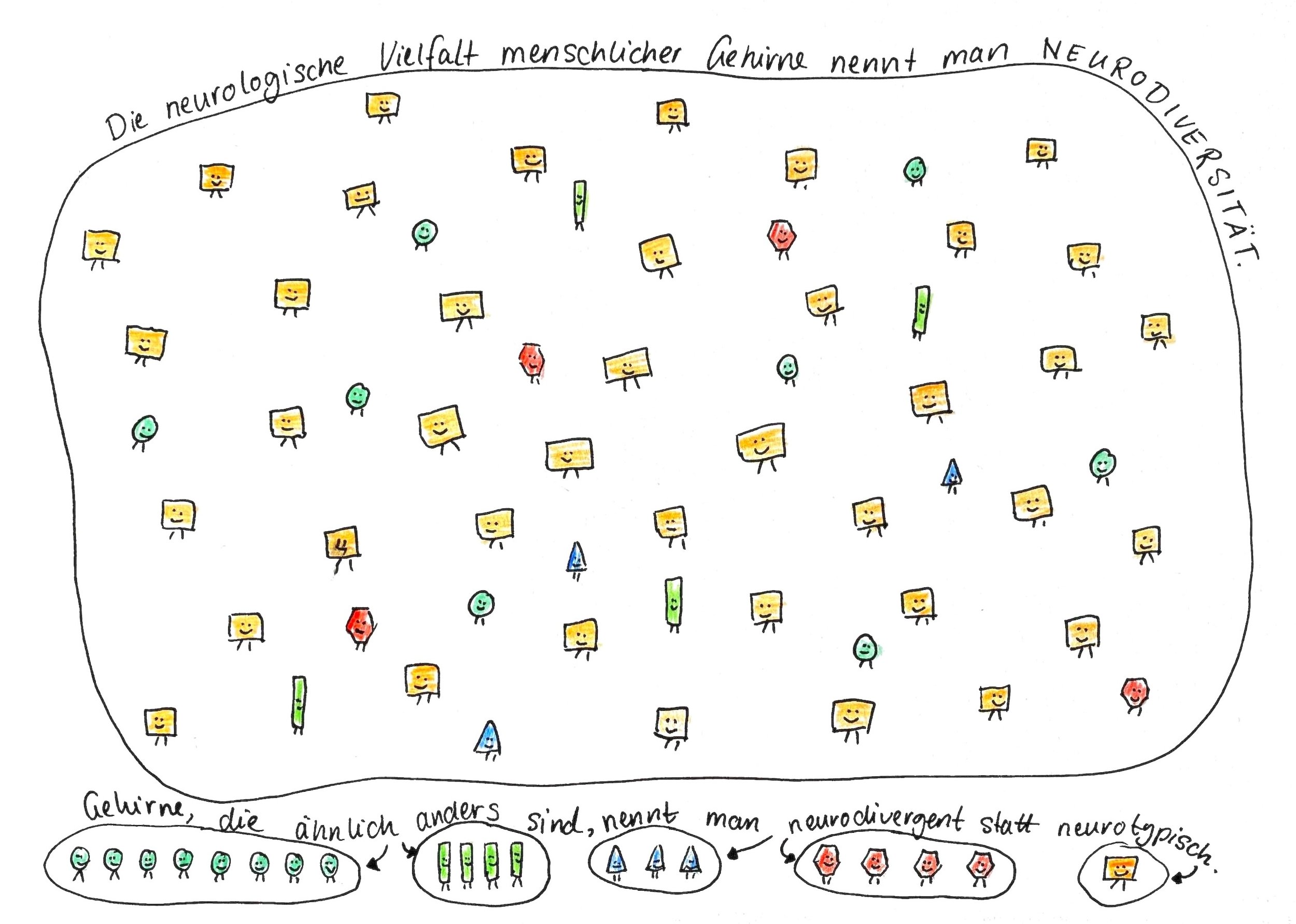

Der Unterschied zwischen “neurodivers”, “neurotypisch” und “neurodivergent”. [Bildinspiration von Sonny Hallett]

Du bist ja Expertin für ADHS. Welche Mythen über ADHS nerven dich am meisten?

Dass Menschen mit ADHS sich nicht konzentrieren können – das stimmt einfach nicht. Und wenn gesagt wird, das sind nur Schüler:innen, die anecken oder streitbar sind, stimmt das auch nicht.

Das Gegenteil ist oft der Fall: Viele Menschen mit ADHS sind in der Lage zu hyperfokussieren, wenn sie etwas interessiert – stundenlang und bis ins Detail, ohne nach rechts und links zu schauen. So entstehen Expert:innen, die intrinsisch motiviert sind.

Wie lässt sich das erklären?

Man kann sich die Hyperaktivität bei ADHS vorstellen wie einen sehr starken inneren Antrieb. Dieser Antrieb ist eine zentrale Funktion bei ADHS, die sich aber unterschiedlich ausprägen kann. Die Hyperaktivität ist nämlich nicht nur das Auf-Tische-Springen. Bei Erwachsenen ist es oft innere Unruhe, die sich durchaus positiv auswirken kann: Die Menschen treiben viel Sport, sind wissbegierig, lesen besonders viel oder sind strebsam – geraten in den Hyperfokus. Es ist wie ein Motor, der sie in verschiedene Richtungen antreiben kann.

Das Filter- und Steuerungsmodell bei ADHS

Das Filtermodell erklärt, wie Informationen gefiltert werden:

Bei ADHS strömen ständig viele Sinnesreize und Informationen ungefiltert ein. Das Gehirn kann Wichtiges und Unwichtiges schwerer voneinander unterscheiden, was es erschwert, schnelle Entscheidungen zu fällen. Gleichzeitig werden dadurch oft mehr Details wahrgenommen, was zu einem großen Wissenszuwachs führen kann.

Das Steuerungsmodell erklärt die Flexibilität:

Menschen mit ADHS haben oft Schwierigkeiten beim Umschalten zwischen verschiedenen Aktivitäten. Der Wechsel von einem Thema zum anderen ist herausfordernd, etwa wenn im Schulunterricht das Fach gewechselt wird. Bei interessanten Aufgaben entsteht häufig ein Hyperfokus, bei dem man regelrecht "hängt" und Zeit, Pausen oder Essen vergisst. Umgekehrt ist der Wechsel zu uninteressanten Aufgaben besonders schwierig. Die Aufmerksamkeit springt dabei leicht zu neuen, interessanteren Reizen.

Daraus entstehen sowohl Stärken als auch Herausforderungen: Große Expertise durch Hyperfokus, aber Schwierigkeiten bei Routineaufgaben oder langweiligen, aber notwendigen Tätigkeiten.

Wie kann uns dieses Verständnis, dass wir alle unterschiedlich ticken, im Miteinander helfen?

Ich gehe regelmäßig schwimmen, und da kommt immer zur selben Zeit ein Schwimmer, der auffällt. Das ist sehr ärgerlich, weil er so schwimmt, dass das Wasser bis zwei Bahnen weiter spritzt. Er ist um die 60 und versucht zu kraulen oder sogar Delfin zu schwimmen, aber er planscht ohne Ende.

Alle in seinem Umfeld sind dann genervt – du willst da gemütlich schwimmen, vielleicht möchtest du die Haare nicht nass machen, und er krault da und spritzt ganz viel. Und er hat immer seine Bahn für sich, weil die Menschen mit ihm nicht schwimmen wollen.

Jetzt habe ich mir meine neue Schwimmbrille mitgenommen und bin direkt neben ihm geschwommen. Dabei ist mir aufgefallen: Er macht sein Ding und merkt seine Wirkung einfach nicht, er kriegt es wirklich nicht mit. Das könnte so ein leicht autistischer Zug sein, wenn man sich nicht so gut in die Perspektive anderer hineinversetzen kann – nicht möchte, sondern nicht kann.

Hat das deine Haltung ihm gegenüber verändert?

Achtsamkeit hilft, klarer zu sehen, wie es wirklich ist. Wenn man versucht, aus seinen ersten Reaktionsmustern auszusteigen und auf achtsame Art zu schauen, dann kann man mehr erkennen und in diesem Fall merken: "Ah ja, das fällt ihm schwer, das kriegt er gar nicht richtig mit."

Der nächste Schritt ist dann, mehr Verständnis zu haben, wenn jemand anders ist. Das ist eine Haltung, die grundsätzlich hilfreich ist: zu schauen, wie es wirklich sein mag, mehr sehen, mehr verstehen und diese freundliche Haltung an den Tag legen, weil wir alle ja nur machen, wie wir können.

Wenn ich mich nun entscheide, den Mann anzusprechen, würde ich es jetzt auf eine andere Art und Weise tun, als mein erster Impuls mir nahegelegt hätte.

Du sagtest, dass manche neurodivergenten Menschen oft jahrelang das Gefühl haben, "falsch" zu sein oder anzuecken. Tun sie sich dann auch schwer damit, Selbstfürsorge zu betreiben?

Zunächst vermute ich, dass die meisten Menschen nicht darauf achten, was ihnen wirklich gut tut. Das sehe ich zum Beispiel bei Männern zwischen 20 und 30, die glauben, lange arbeiten und nachts durcharbeiten sei besonders wichtig. Oder die beim Sport immer übers Ziel hinausschießen, statt zu schauen, was tut mir jetzt gerade gut.

Wohlwollen und Freundlichkeit – sich selbst oder anderen gegenüber – ist etwas, was wir alle ein Leben lang kultivieren können. Aber gerade Menschen, die sich lange als "anders" empfunden haben, können von gezielten Übungen besonders profitieren.

Du arbeitest als Gesundheitspsychologin mit vielen sehr unterschiedlichen Menschen zusammen. Woran erkennst du neurodivergente Menschen, z.B. mit ADHS in deinen Achtsamkeitskursen?

Als Kursleiterin kann ich nicht in die Menschen hineinschauen. Die Kernsymptome sind ja Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsdefizit und Impulsivität. Es gibt in der Literatur weitere Hinweise: schnell wechselnde Stimmungslagen, leichte Reizbarkeit, gesteigerte emotionale Empfindlichkeit, desorganisiertes Verhalten.

Ein Hinweis reicht aber nicht. Erst wenn man viele Hinweise hat, kann man sagen "Da könnte etwas dahinter stecken." Wenn zum Beispiel eine sehr starke Unruhe da ist – körperlich oder geistig – dann sind das Tendenzen.

Ein Beispiel aus einem Kinderkurs: Ich erklärte, dass die Meditationsmatten etwa 20 Zentimeter verschoben werden dürfen, mit dem Hintergedanken, dass sie dann nicht durch den Raum geschleift werden. Ein Mädchen begann sofort mit den Händen abzumessen, wie weit das genau sei. Sie nahm meine Anweisung völlig wörtlich – ein möglicher Hinweis auf Neurodivergenz.

Was sagst du zu Menschen, die denken, sie könnten nicht meditieren, weil ihre Gedanken zu sehr springen?

Warum nicht? Wenn mich jemand im Alltag auf Meditation anspricht, bin ich niemand, der zu überzeugen versucht. Aber wenn jemand sagt "ich weiß nicht, ob ich das kann", dann heißt es einfach: ausprobieren. Wie soll man es sonst herausfinden?

Es geht nicht darum, 40 Minuten still zu liegen oder zu sitzen und etwas zu machen, was man nicht möchte, sondern darum, einfach mal zu erfahren: Was passiert denn da? Die Gedanken dürfen springen, wandern, explodieren – was auch immer, das ist ja alles erlaubt.

Aus eigenem Interesse: Was ist denn der größte Fehler, den gutmeinende Achtsamkeitslehrende bei neurodivergenten Teilnehmenden machen können?

Ich weiß nicht, ob man da wirklich etwas falsch machen kann. Eher geht es um die Haltung: Wenn man glaubt, da kann sich jemand schwer konzentrieren oder da ist viel Unruhe, und dann anbietet, dass diese Person die Meditationen am besten kürzer macht – das könnte eine Falle sein.

Es geht in der Meditation nicht darum, dass man sich die ganze Zeit wohl fühlt, sondern gerade bei Schwierigkeiten ist es interessant. Man sollte die Haltung anpassen und sagen: Es könnte super spannend sein, sich selbst zu entdecken – wie die Unruhe wandert, sich ausbreitet, kommt und geht. Das Interesse dafür öffnen und Neugierde entwickeln.

Du arbeitest auch mit dem MYmind-Programm. Was macht diesen Ansatz besonders?

MYMind ist ein Achtsamkeitsprogramm, das speziell für Kinder und Jugendliche mit ADHS und Autismus-Spektrum-Störung sowie deren Eltern entwickelt wurde. Es ist ein wissenschaftlich evaluiertes Programm von Prof. Dr. Susan Bögels, die mehrere Studien dazu durchgeführt hat. Die Studien haben deutlich gemacht, dass Menschen nach dem Training weniger Medikamente brauchen und ihre Symptome weniger Leidensdruck schaffen. Bei Kindern und Jugendlichen hat auch die Familie dann weniger Unannehmlichkeiten.

Foto: Aedrian Salazar

Besonders schön in der MYmind-Ausbildung war ein Interview mit einem Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung, das wir im Rahmen der Weiterbildung gesehen haben: Wenn er gestört wurde, ging er sehr ruppig mit seiner Mutter um. Durch das achtsame Beobachten seiner Impulsivität merkte er irgendwann: "Okay, inzwischen werde ich erst pampig, wenn ich das dritte Mal gestört werde, nicht gleich beim ersten Mal." Da entsteht Bewusstheit: "Ich bin in meinem Hyperfokus und wenn da etwas von außen kommt, ist das für mich irritierend."

Wie wichtig findest du Prävention, zum Beispiel durch ein Achtsamkeitstraining, denn ganz allgemein für neurodivergente Menschen?

Als Gesundheitspsychologin ist Prävention wirklich meine Berufung. Beim Zähneputzen verstehen die Menschen das: Man putzt, um Karies vorzubeugen. Was die mentale Gesundheit angeht, ist das noch nicht so verbreitet.

ADHS und andere Neurodivergenzen sind neurologische Besonderheiten. Wenn wir Bewusstheit dafür entwickeln und merken, dass es jeweils Vor- und Nachteile gibt, können wir präventiv damit umgehen. Dann muss daraus gar kein Störungsbild entstehen. Man schaut: Was kann ich machen, um das Anstrengende aufzufangen und das Positive zu fördern?

Was kann Achtsamkeit genau dazu beitragen?

Achtsamkeit hilft, sich selbst besser kennenzulernen und nicht automatisch zu reagieren. Wenn man bewusst wahrnimmt, wo man "anders" ist, kann man auf bewusste Art einen neuen Umgang finden.

Wenn es automatisiert abläuft, denkt man vielleicht: "Ich bin zu blöd, an den Turnbeutel zu denken." Wenn man aber achtsam beobachtet "Das ist ein Thema bei mir oder vielleicht sogar in meiner ganzen Familie", erkennt man vielleicht: "Ich habe eine sehr kreative Denkweise, da ist der Sportbeutel manchmal nicht wichtig."

Dann kann man schauen: Wo kann ich das positiv nutzen, und wenn es hinderlich ist, welche Hilfsmittel kann ich aufbauen? Wie werde ich an den Turnbeutel erinnert?

Was würdest du jemandem sagen, der vermutet, neurodivergent zu sein, sich aber nicht traut, das zu erkunden – oder um die eigene Neurodivergenz weiß, aber damit hadert?

Es ist spannend zu entdecken, wie wir ticken – unabhängig davon, wie andere sind. Wir wollen als Menschen Zugehörigkeit, dennoch gibt es Unterschiede, und das Unterschiedliche zu entdecken kann sehr bereichernd sein.

Die Einladung ist: Werde neugierig auf dich selbst. Achtsamkeit kultiviert diese Neugier und gibt dir die Chance, dich selbst zu entdecken. Mit Geduld, etwas mehr Zeit und dem Wissen, dass manche Dinge anders laufen können und dürfen – und genau das macht es interessant.

Danke Kerstin für das spannende Gespräch!

Kerstin unterrichtet im Herbst 2025 wieder einen Achtsamkeitskurs speziell für neurodivergente Erwachsene, z.B. mit ADHS, ASS, Hochbegabung oder Hochsensibiltät. Er beinhaltet acht Termine á 90 Minuten und findet online über Zoom statt.

Diese weiteren Ressourcen empfehle ich euch zu Neurodiversität, Neurodivergenz und Achtsamkeit:

Eine gelungene Dokumentation über Neurodiversität und was „normal" eigentlich bedeutet in der ARD Mediathek

Ein hilfreiches Buch mit praktischen Strategien für den (Arbeits-)Alltag mit ADHS: „Mit ADHS erfolgreich im Beruf" von Heiner Lachenmeier

Ein humorvolles und informatives Buch für Eltern von Kindern und Jugendlichen mit ADHS: „Ein Kopf voll Gold" von Saskia Niechzial und der dazugehörige Podcast

Ein wichtiger Ratgeber über die oft übersehene Welt autistischer Frauen und Mädchen: „Die Welt autistischer Frauen und Mädchen"

Und aus der selben Serie ein Ratgeber zu ADHS bei Frauen und Mädchen: „Die Welt der Frauen und Mädchen mit ADHS"

Eine bewegende Autobiografie über das Leben mit ADHS: „Kirmes im Kopf" von Angelina Boerger

Ein informativer Podcast von Andrea Schwiebert zu Hochbegabung und anderen neurodivergenten Themen

Meditationen, Texte und eine Community für neurodivergente Menschen vom amerikanischen Achtsamkeitslehrer und ADHSler Jeff Warren bei Homebase with Jeff (englisch)

Eine umfangreiche Sammlung von Tests und Selbsteinschätzungen zu ADHS auf ADxS.org